Barcha maqolalar - Rivojlanish biologiyasi

-

Ҳужайра биологиясини ўрганишнинг замонавий усуллари, қон илдиз ҳужайралари ва бириктирувчи тўқималар ҳақида тушунчаларни чуқурлаштириш туфайли уларнинг келиб чиқиши ва фарқланиши ҳақидаги билимлар сезиларли даражада бойитилди. Бироқ, шунга қарамай, улар гистогенетик қаторлар ёки ҳужайрали дифферонлар бўйича назарий қоидаларни ҳисобга олган ҳолда тизимлаштириш ва тушунишни ва диффероннинг замонавий мезонларини ишлаб чиқишни талаб қилади [1, 3, 6].

-

The effects of natural and mineral feeds on egg production of queen beeThis article explores the effects of natural and mineral feedson egg production and weight of queen bee. As natural feed for the control group, 50% sugar syrup was used. For the first experimental group, 50% sugar syrup + germinated wheat syrup, and for the second group 50% syrup multimaks mineral supplement

Pandemiya sharoitidagi ilmiy tadqiqot natijalari (COVID-19) -

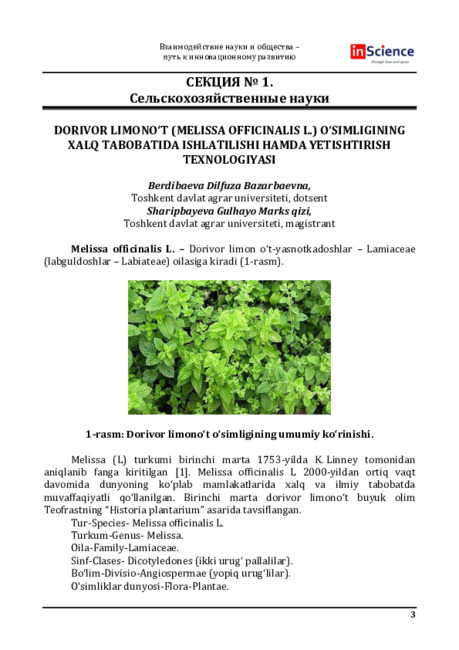

Dorivor limonoʻt (melissa officinalis l.) oʻsimligining xalq tabobatida ishlatilishi hamda yetishtirish texnologiyasi

Взаимодействие науки и общества – путь к инновационному развитиюMelissa (L) turkumi birinchi marta 1753-yilda K. Linney tomonidan aniqlanib fanga kiritilgan [1]. Melissa officinalis L 2000-yildan ortiq vaqt davomida dunyoning koʻplab mamlakatlarida xalq va ilmiy tabobatda muvaffaqiyatli qoʻllanilgan. Birinchi marta dorivor limonoʻt buyuk olim Teofrastning “Historia plantarium” asarida tavsiflangan.

-

Andiz (Inula) – qoqidoshlar oilasiga mansub ko‘p yillik o‘tlar turkumi haqida keltirilgan. O’zbekistonda va dunyoda dorivor o’simliklarni biologik faol moddalar tarkibini o’rganishga ham katta e’tibor berilmoqda, chunki inson tanasidagi gormonlar, vitaminlar, aminokislotalar, fermentlar bilan bog’liq bo’lgan optimal miqdori va nisbati fiziologik jarayonlarning normal o’tishini ta’minlaydi va ularning yetishmasligi inson tanasida turli xil patologik jarayonlarning rivojlanishiga sabab bo’lishi mumkin

-

Амалий ғўза селекциясида тур ичида ва турлараро мураккаб дурагайлашнинг генетик асослари

Avtoreferat katalogiДиссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Қишлок хўжалиги экинлари селекцияси, жумладан ғўзада хам хўжалик учун кимматли белгилар бўйича кснг ўзгарувчанликка эришиш ва янги шаклларни яратишда турли дурагайлаш услубларидан фойдаланилади. Дурагайлаш жараёни кандай амалга оширилишидан катъий назар, ирсиягни ўзгаришига олиб келиши оқибатида янги яшаш шароитларига мослашадиган ва ўзгара оладиган янги пластик генотиплар пайдо бўлади. Дурагайлаш ва танлаш янги навларни яратишнинг асосий сунъий услубларидан бўлиб, унинг муваффакияги кўп жихатдан танланган чатиштириш услублари ва бошлангич ашёларнинг генотипига боглик бўлади. Шунинг учун, дурагайлаш услубларини ўрганишга ва унинг генетик асосларини такомиллаштиришга алохида эътибор каратилади. Бирок, кенг фойдаланилаётган дурагайлаш услублари асосида хар доим хам хўжалик учун кимматли белгиларнинг юкори кўрсаткичларига эга бўлган навларни ярагишга эришиб бўлмайди. Фойдаланилаётган дурагайлаш услублари оркали яратилган кўп навлар генетик жихатдан гомоген бўлиб колиш окибагида генетик ўзгарувчанликнинг пасайиши, эпифитотийлар пайдо бўлиш хавфи оргиши ва умумий махсулдорликни иасайиб кетишига олиб келиши мумкин (Боросвич, 1981). Шунинг учун, турли стресс омилларга, касалликларга ва зараркунандаларга генетик жиҳатдан чидамли бўлган бошлангич ашёлар хамда кишлок хўжалик экинларининг ёввойи аждодларидан фойдаланиш ҳисобига маданий экинларнинг хўжалик учун кимматли белгилари бўйича генетик ўзгарувчанлигини ошириш зарур.

Юкорида санаб ўтилган вазифаларни хал этиш учун мавжуд донорларни бахолашнинг генетик асосларини такомиллаштириш ва дурагай организмларда полигенларнинг ижобий рекомбинацияси натижасида генетик жихатдан бойитилган генотипларнинг пайдо бўлишига олиб келадиган турли дурагайлаш услубларини кўллаш талаб этилади. Шундан кслиб чиккн ҳолда, турли хилдаги узок гур ичида ва турлараро дурагайлаш услубларининг самарадорлигини таккослаб ўрганиш оркали янги генетик ўзгарувчанликка эта қимматбаҳо рскомбинантлар ва трансгрсссив шаклларни ажратиб олиш хам назарий хам амалий ахамият касб этади.

Диссертацияни бажарилишига бўлган зарурият 2002 йил 29 августдаги «Селекция ютуклари тўғрисида»ги ва 2007 йил 21 дскабрдаги «Уруғчилик тўғрисида»ги Узбекистан Республикасининг конунларидан кслиб чикадиган ғўзанинг ссрхосил, тезпишар, тала чикими ва сифати юкори, турли омилларга чидамли навларини яратиш ва уруғчилиғини яхшилаш борасидаги вазифаларнинг ижросини таъминлаш билан изохданади.

Тадкикотнинг мақсади гур ичида мураккаб ва конвсргснт х.амда гурлараро (3-4-5 та турлар иштирокидаги) дурагайлашнинг хар хил услубларининг самарадорлигини киёсий ўрганиш, хўжалик учун кимматли белгилар, шунингдек умумий ва (+)-госсиполнинг ирсийланиши, шаклланиши ва транс1рсссив ўзгарувчанлигини ўрганиш асосида амалий ғўза сслскцияси жараёнида фойдаланиш учун генетик жихатдан бойитилган селекцион ашёлар яратишдан иборат.

Диссертация тадкикотининг илмий янгилиги куйидагилардан иборат:

гур ичида мураккаб ва конвсргснт дурагайлашда самарали фойдаланиш учун кслиб чиқиши турлича бўлган янги ғўза навларининг хўжалик кимматли белгилари бўйича комбинацией қобилиятига топкросс чатишгириш тизими оркали генетик баҳо бсрилди;

генетик жихатдан фарк килувчи маҳаллий ва хорижий нав-намуналар ишгирокидаги тур ичи F| мураккаб ва конвсргснт дурагайлашда кимматли хўжалик белгилари бўйича аксарият холларда доминант ва тўлиқ доминант ирсийланиши, F2-F3 да эса, кимматли рскомбинантларни самарали танлаш имконини бсрувчи кенг трансгрессив ўзгарувчанлик юз бсриши аникланди;

биринчи марогоба (+)-госсиполи юқори бўлган амсрика намуналари ва махаллий навлар ишгирокида олинган ғўза дурагайларининг гснсратив органларидаги умумий ва (+)-госсипол миқдорининг ирсийланиши ва ўзгарувчанлиги, шунингдек уларнинг баъзи белгилар билан коррслятив боғлиқлиги аникланди;

биринчи марогоба, мураккаб хар хил поликомпонентли гур ичи ва гурлараро дурагайлаш услубларини кўллаш оркали яратилган дурагайларда хўжалик учун кимматли белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлик даражаси ва шаклланишига киссий бахо бсриш асосида асосий кимматли хўжалик белгиларнинг генетик табиати, хамда белгиларнинг янги генетик ўз1 арувчанлигига эта рскомбинантларни ажратиб олишдаги самарадорлиги аникланди;

биринчи марогооа, мураккао хар хил поликомпонентли гур ичи ва гурлараро дурагайлаш услубларини қўллаш оркали яратилган дурагайларда хўжалик учун кимматли белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлик даражаси ва шаклланишига киссий бахо бсриш асосида асосий кимматли хўжалик белгиларнинг генетик табиати, хамда белгиларнинг янги генетик ўзгарувчанлигига эта рскомбинантларни ажратиб олишдаги самарадорлиги аникланди;

биринчи марогоба G.thurheri Tod. X G.raimondii Ulbr. (2n=52) амфидиплоидининг икки хил шакллари (K-58-хирзутум шакли ва К-59-барбадензе шакли) эркин кўпайтирилгандаги ва маданий G.hirsutum L. тури навлари билан чатиштиришдан олинган дурагайларининг киссий тахлилини ўтказиш асосида К-59 мутант шакли ва унинг иштирокидаги мураккаб дурагайларда К-58 шаклига нисбаган кимматли хўжалик белгиларнинг кенг қамровдаги ўзгарувчанлиги юз бсриши аникланди. G.thurheri х G.raimondii амфидиплоидининг хирзитум (К-58) ва барбадензе (К-59) шакллари эркин холда кўпайтирилганда ва маданий G.hirsutum L. турига мансуб навлар билан дурагайлашда ўзларини тегишли тарзда G.hirsutum L. ва G.harhadense L. маданий тетраплоидларига ўхшаш эканлиги тасдиқланди;

G.thurheri Tod. X G.raimondii Ulbr амфидиплоидининг икки хил шакллари (К-58 ва К-59) иштирокида олинган дурагайларда граншрсссив ўзгарувчанлик натижасида, тола чикими ва гола узунлиги, кўсак йириклиги ва уларнинг сони каби белгилар орасидаги салбий коррсляцияларнинг узилиши юз бсриб, ижобий рекомбинантларнинг пайдо ва амфидиплоиднинг донорлик имкониятларини оширишга сабаб бўлиши аникланди;

гур ичида ва гурлараро мураккаб дурагайлашнинг хар хил услублари оркали баъзи салбий коррслягив богликликларни узиш, шунингдск юкори тсзпишарлик ва махсулдорлик, тола чикими ва сифати хамда 1000 дона чигит вазни билан бўлган ва бошка белгиларнинг юкори мажмуасига эга рскомбинантлар ажратиб олиш мумкинлиги аникланди;

қўлланилган гур ичида ва гурлараро дурагайлаш услубларининг ижобий грансгрсссив ўзгарувчанликни ошириш ва кимматли хўжалик белгиларнинг янги ижобий мажмуасига эга, генетик жихатдан бойитилган рскомбинантларни яратишдаги самарадорлиги тасдикланди;

яратилган дурагайларда кимматли хўжалик белгиларнинг ирсийланиши, ўзгарувчанлиги ва шаклланиш жарасни, умумий ва (+)-госсипол микдори бўйича олинган назарий маълумотлардан назарий тадкикотларда, яратилган носб дурагайлар, шакллар, оилалар, тизмалар ва навлардан эса амалий ғўза селекциясидафойдаланилади.

Хулоса

1. Урга толали ғўза навларини гур ичида дурагайлаш оркали топкросс чатиштириш тизимида комбинацией кобилиятини ўрганиш асосида яратилган мураккаб ва конвсргснт дурагайларни таккослаб ўрганиш оркали куйидагилар тасдикданди:

юкори умумий чатиштириш кобилияти (УЧҚ) бўйича самарадорлик: «50% униб чикиш -50% гуллаш» Юлдуз (-0,71); Тошкснт-6 (- 0,39) ва С-9070 (-0,38); «50% униб чикиш -50% иишиш» С-9070 (-1,43) ва Тошкент-6 (-0,91); бир дона кусак вазни С-6532 (+0,11); 1000 дона чигит вазни С-9070 (+0,51); махсулдорлик Ташкент-6 (+5,28); С-4911 (+4,04) ва С-9070 (+2,24); тола чикими С-6532 (+1,29); тола узунлиги С-4911 (+0,70) ва С-6532 (+0,48); толанинг солиштирма узилиш кучи С-6532 (+1,57) ва С-4911 (+0,91); тола микронейри С-6532 (+0,24) ва Окдарё-6 (+0,24) бўлиши аникланиб, кейинчалик ушбу кимматли донорлардан рсккурснт навларнинг хўжалик белгиларини яхшилаш учун мураккаб ва конвсргснт дуратайлашда фойдаланиш самарали эканлиги;

бслгилар бўйича юкори УЧҚ та эта навларни мураккаб ва конвсргснт дурагайлашга жалб этиш рсккурснт навларни яхшилаш ва хўжалик учун кимматли бўйича генетик жихатдан бойитилган бошланғич ашёлар ва генотипларни яратиш максадида генетик ва сслскцион жараёнларда кўллаш учун тавсия этиш;

F| конвсргснт дурагайларида тезпишарликнинг доминантлиги, маҳсулдорлик ва тола чикими бўйича ўта доминантлик самараси юз бсриши, F2-F3 авлодларда эса ижобий трансгрессии шаклларнинг пайдо бўлиши;

F| конвсргснт дурагайларида гола сифатини белгиловчи кўрсаткичлар (узунлиги, микронейр, солиштирма узилиш кучи) нинг ирсийланиши ҳамда F2-F3 да уларнинг рекомбинация даражасига дурагайлашда иштирок этаётган бошланғич шаклларнинг генотипига ссзиларли даражада гаъсир этиши ва ушбу белгилар бўйича кимматли рскомбинантларни танлаш бошланғич шаклларнинг генотипини хисобга олган холда амалга оширилиши зарурлиги;

«вилтга толерантлик» нинг ирсийланиши нафакат патоген ва замбуруғнинг тупроқдаги инфекциясига, балки дурагайлаш услубларига боғлик равишда шаклланиши, жумладан F| ва F2 конвсргснт дурагайларда вилтга толерантлик бўйича тўлиқ доминантлик кузатилиши;

ўрганилган бслгилар орасидаги корреляция йўналиши ва кучи тур ичи мураккаб ва конвсргснт дурагайларда чатиштириш услуби ва реккуррент навларнинг генотипига богликлиги амалий жихатдан исботланиб, тола узунлигини белгиловчи юкори хўжалик белгиларини мужассамлашгирган кўплаб ижобий рекомбинантлар, шунингдек, тола чикими ва тола узунлигини ижобий боғлиқлиги аникланди.

2. Илк маротаба, ўзбск селекциясига мансуб генетик фаркланадиган ғўза навларининг чигити таркибидаги (+)-госсипол даражасини аниқлаш, экологик ва генетик узок дурагайларда умумий ва (+)-госсиполнинг ўзгарувчанлиги, ирсийланиш даражасини тахлили хамда кимматли хўжалик белгилар билан коррелятив боғлиқликлари борасидаги изланишлар асосида куйидагилар тасдикданди:

G. ssp. punctatum кенжа тури иштирокида яратилган С-6524, С-6530 ва С-6532 навлари чигитида (+)-госсиполнинг нисбатан юқорилиги, хамда мураккаб дурагайлаш оркали яратилган «Турон» нави ушбу белги бўйича наст ва умумий госсииол микдори бўйича юкори кўрсаткичга эгалиги;

гултожибарги ва чигити таркибидаги (+)-госсииол микдори бўйича F| ўсимликларда оралик ирсийланиш, хамда F2-F3 авлодда белги бўйича юз берадиган кенг тарздаги ижобий ва салбий трансгрессии ўсимликлар авлодида танланган F4 дурагайларидан белги бўйича баркарор оила ва тизмалар ажратиб олинганлиг F2 авлоддан бошлаб чигитида (+)-госсипол юкори бўлган ўсимликларни танлашнинг самарали эканлигини;

гултожибарг ва чигитдаги умумий ва (+)-госсипол микдорлари юқори корреляцияга, умумий ва (+)-госсиполнинг ўзаро кучсиз боғлиқлиги, шунингдск ушбу белгиларнинг айрим кимматли хўжалик бслгилар билан кучсиз ўзаро коррелятив боғлиқлиги анқланди. Урганилган бслгилар бўйича олинган маълумотлар ғўзанинг гснсратив органларида (+)-госсипол микдори хўжалик учун кимматли бслгилар билан генетик боғлиқ бўлмаган ҳолда назорат этилиши хамда эколого-гсо1рафик ва генетик узок дурагайлашда бир-бирига боғлик бўлмаган ҳолда ирсийланиши.

3. Биринчилардан бўлиб, G.thurheri Tod. х G.raimondii Ulhr. (2n=52) амфидиплоидининг 2 хил (К-58 хирзитум ва K-59-барбадензе) шакллари ва уларнинг G.hirsutum L. тури навлари иштирокидаги дурагайларини гаккослаб ўрганиш асосида куйидагилар аникланди:

G.thurheri Tod. х G.raimondii Ulhr. (2п=52) амфидиплоидининг ўрганилган шакллари функционал диплоид бўлгани холда, эркин холда кўпайтирилганда ва G.hirsutum L. маданий тетраплоид турига мансуб навлар билан чатиштиришдан олинган авлодларида кенг тарздаги комбинатов ўзгарувчанликни, хамда тегишли равишда равишда G.hirsutum L. и G.harhadense L. тетраплоид турлари билан ўхшашликни намосн этиши;

FjG.thurberii Tod. x G.raimondii Ulbr. x G.hirsutum L. иштирокидаги бир гурух носб мураккаб дурагайларни ўрганиш натижасида, амалий ғўза сслскциясида фойдаланиш учун янги генофонд ярагиш ва янги шакллар пайдо бўлишида чекланмаган траншрсссив ўзгарувчанлик имкониятлар мавжудлиги кайд этилиши хамда амфидиплоиднинг К-59 куртак мутангида унинг К-58 шаклига нисбаган кўпгина хўжалик учун кимматли бслгилар бўйича юкори ўзгарувчанликка эга фенотиплар пайдо бўлиши;

G. thurberi Tod. х G. raimondii Ulbr. амфидиплоидининг ўрганилган шакллари ва G.hirsutum L. навлари иштирокидаги мураккаб дурагайларда хосилдорлик ва унинг асосий таркибий кисмларини эркин кўпайтприлган авлодларига нисбаган тез яхшиланиши, хамда К-58 шакли иштирокидаги мураккаб дурагайлар кўсаклар сони белгиси бўйича барча бўғинларда К-59 иш гирокида олинганларга нисбаган паст натижа намоён этиши;

амфидиплоиднинг икки хил шакли ва маданий навлар иштирокидаги F | мураккаб дурагайларида тола чикими ва узунлиги белгилари бўйича юкори кўрсаткичга эга маданий навларга хос тарзда ирсийланиши, мураккаб дурагайларда ушбу белгиларнинг махсулдорлик ва унинг асосий таркибий кисмларига нисбаган наст ўзгарувчанликка эгалиги. Тола чикими бўйича нисбаган юкори ўзгарувчанлик F2 ўсимликларида, тола узунлиги бўйича эса F2-F3 авлодларда кузатилиши хамда эркин кўиайтирилаётган К-59 шакли авлоди ва унинг навлар билан чатиштиришдан олинган F3 дурагайларида К-58 шаклига нисбаган узун толали ўсимликларнинг кўирок пайдо бўлиши;

амфидиплоиднинг эркин кўиайтирилган авлодлари ва маданий шакллар билан дурагайлаш оркали яратилган мураккаб дурагайларининг назорат навита нисбаган кам даражада вилт билан зарарланиши, хамда эркин холда кўпайтирилган амфидилоиднинг К-59 шаклини К-58 шаклига нисбаган вилтга бардошлилиги юкорилиги ва унинг ишгирокида олинган F2-F4 мураккаб дурагайларида чидамлиликни ошиши кузатилди.

4. Урганилган дурагайларда коррелятив богликлик бўйича умумий қонуниятлар кузатилган ҳолда F^G.thurheri Tod х G.raimondii Ulbr. амфидиплоидининг икки хил (К-58 ва К-59) шакллари хамда G.hirsutum L турига мансуб Аса la sj-5 нави иштирокидаги мураккаб дурагайларда, аксарият ҳолларда асосан аҳамиятсиз паст ижобий ва салбий корреляция коэффициентларн кўрсаткичларни намоён этиши, К-58 х Андижан-60 дурагай комбинациясида эса «тола чикими» ва «тола узунлиги» белгиларининг ўзаро коррсляцияси ижобий бўлиши аникланди.

5. Яратилган 4 геномли [(G. thurheri Tod. х G. raimondii Ulbr.) x G.arboreum L.} x G.hirsutum L., 5- геномли [(F, K-28 x C-6524) x G.harhadense L. дурагайлар ва бсккроссларда хўжалик белгиларнинг ирсийланиши ва ўзгарувчанлигини киссий ўрганиш асосида куйидагилар гасдикланди:

носб белгилар бўйича кенг трансгрессив ўзгарувчанликка эга бўлган ва генетик жихатдан бойитилган рскомбинантлар олиш имкониялари;

ғўзанинг мураккаб гурлараро ва маданий шаклларини иштирокидаги дурагайларнинг дастлабки авлодларида белгиларни яхшилаш ва баркарорлашувида бсккросс чатиштиришларнинг самарадорлиги;

ғўзанинг 4 ва 5 та турлари иштирокидаги мураккаб дурагайлари ва бсккроссларида маҳсулдорлик хамда унинг таркибий кисмлари бўйича F| авлоддан бошлаб кенг трансгрессив ўзгарувчанлик, хусусан, 5 та тур иштирокидаги дурагайлашнинг «1 дона ўсимликдаги кўсаклар сони» ни яхшилашда, «бир кўсакдаги пахта вазни» ва «1000 дона чигит вазни» бўйича эса 4-5 та т урлар иштирокидаги ва бсккросс дурагайлашнинг самарадорлиги;

мураккаб 4-5 та гур иштирокидаги ва бсккросс дурагайлашда тола чикими 43,1-45,0%, тола узунлиги 40 мм ва ундан юкори, тола микронейри 3,9-4,5 ва вилтга бардошли рскомбинантларни олиш асосида интрогрсссив селекциянинг самарали эканлиги;

6. Мураккаб 4-5 та тур иштирокида ва бсккросс дурагайлаш оркали яратилган F2 дурагайларида хўжалик учун кимматли бслгилар ўртасидаги коррелятов боғликдикларни ўрганиш асосида «тола чикими» ва «тола узунлиги» белгилари орасида ўртача ижобийдан (г=+0,39) юкори ижобийгача (г=+0,62), «тола узунлиги» ва «микронейр» орасида ўртача ижобий (г=+0,55), шунингдек, «тола узунлиги» билан «гола пишикдиги» орасида ўртача ижобий (r=+0,56 ва r=+0,50) корреляциялар аниқлангани ушбу бслгилар ўртасидаги тсскари коррелятов боғлиқликларни узишда қўлланилган услубларнинг самарадорлиги эканлиги тасдиқланди.

7. Тур ичида мураккаб ва конвсргснт, эколого-гсографик ва генетик узок, шунингдек 3-4-5 та ғўза турларини дурагайлаш ва бсккросс дурагайлаш асосида куйидаги янги селекцион оилалар, тизмалар ва навлар яратилди:

мураккаб ва конвсргснт дурагайлаш услуби асосида -Т-7966, Т-214/05; СС-896/05; СС-896/28; СС-991/05; СС-991/09; КС-1/05; КС-1/08; КС-1/18; КС-1/35; КС-1/51; КС-1/77, Л-231-233/07, Т-234-235/07, Т-236-237/07, Т-242-243/07, Т-244-245/07, Т-482-483/07, Т-484-485/07, Т-666-667/07, Т-397-398/07, Т-802-803/07, Т-814-815/07 ва Т-230/05;

эколого-географик ва генетик узок дурагайлаш услуби билан С-7300, С-7301 навлари С-5344, С-5361, HPG-1 оилалари;

мураккаб 3 турни дурагайлаш услуби билан «Султон», «Жаркўртон», С-7276 ва С-7277 навлари, шунингдек бир каюр тизмалар.

8. Тур ичида ва гурлараро узок дурагайлаш асосида ўзида кимматли хўжалик белгиларнинг ижобий юкори мажмуасини мужассамлаш i ирган носб интрогрессив дурагайлар, генетик жихатдан бойитилган рскомбинантлар, шакллар ва тизмалар ҳамда уларнинг асосида «Сул тон», «Жаркўргон», С-7276, С-7277, С-7300, С-7301 ғўза навлари ярагилди. “Султон” нави 2011 йилдан Давлат реестрига киритилган бўлиб, 2008 йилдан 2014 йилгача 275.5 минг га. дан оргик майдонларда экилди.

9. Изланишлардан олинган натижалар асосида қуйидагилар тавсия этилади:

ўрта толали ғўзанинг районлашган навларини айрим кимматли хўжалик белгилари бўйича яхшилаш ва ижобий трансгрессив ўзгарувчанликка эришишца рсккурснт навни яхшилаш имконини бсрадиган конвсргснт дурагайлаш услубидан фойдаланиш;

амалий ғўза сслскциясида бошланғич ашс сифатида бслгилар бўйича конвсргснт чатиштиришларда УЧҚ юкори бўлган куйидаги навлардан фойдаланиш: тезпишарлик бўйича -Тошкснг-6 и С-9070; бир дона кўсакдаги пахта вазни бўйича-С-6532; 1000 дона чигит вазни бўйича- С-9070; махсулдорлик бўйича - Тошкснт-6, С-4911 ва С-9070; тола чикими бўйича -С-6532; гола узунлиги бўйича -С-4911 ва С-6532; толанинг узилиш кучи бўйича - С-6532 ва С-4911; гола микронейри бўйича - С-6532 ва Окдарё-6;

янги КС-1/05; КС-1/08, КС-1/18, КС-1/35, КС-1/51, КС-1/77; СС-896/05; СС-896/28; СС-991/05, СС-991/09 ғўза оилалари хамда Т-7966, Т-214/05 тизмалари генетик-селекцион тадқиқотлар учун бошлангич ашс сифатида;

-чигитидаги (+)- госсипол миқдори 95% дан юкори BC3S|-47-8-1-17 ва BC3S1-1-6-3-15 АҚШ намуналари, (+)-госсипол микдори юкори (90%) бўлган HPG-1 ва бошка тизмалардан мазкур белги бўйича донорлар сифатида генетик-селекцион тадкикотларда фойдаланиш;

кимматли хўжалик бслгилар бўйича трансгрессив ўзгарувчанликка эришишда ва генетик жихатдан бойитилган рскомбинантларни яратишда G.thurheri Tod. х G.raimondii Ulhr. амфидиплоидининг ўрганилган шакллари, 4-5 та гур иштирокидаги [(G. thurheri Tod. х G. raimondii Ulhr.) х G.arhoreum L.] X G.hirsutum L. ва [(F/ K-28 x C-6524) x G.harhadense L., дурагайлари ва уларнинг бсккроссларини амалий ғўза селекциясига жалб этиш;

Районлашган тезпишар «Султон» ва истикболли «Жаркўрғон» ғўза навининг майдонини кенгайтириш, шунингдек, янги С-7277, С-7300 ва С-7301 навларини кенг синаш тавсия этилади. -

In the flora of Jizzakh region, the bioecological characteristics of astragalus L. Species.This article provides information about species belonging to the Astragalus L. family distributed in Jizzakh region.

Yangi O‘zbekiston: fan, ta’lim va innovatsiya -

Ўзбекистон текисликларидаги трансформацияланган кўллар зоопланктони» мавзусидаги диссертациясининг

Avtoreferat katalogiТадқиқот объектлари: Судочье ветланди кўллари, Айдар-Арнасой кўллар тизими, Мўйнок ва Сорбос курфазлари, Шарқий Қоратерен ва Сариқамиш (Фарғона) кўллари.

Ишнинг мақсади: Ўзбекистоннинг хозирги кундаги инсоният хўжалик фаолияти натижасида сув билан таъминланиш шароитлари ўзгарган, пасттекисликда жойлашган кўллари зоопланктони хусусиятларини ўрганиш.

Тадқиқот усули: сув хавзалари планктонини ўрганишда гидробиологии методлардан, сувлаги жонзотлар яшаш шароитларини ўрганишда эса физик-кимёвий анализ усулларидан фойдаланилди.

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Ўзбекистон кўлларида тадқикотчилар ва шахсан муаллиф томонидан аниқланган зоопланктон турларини ўз ичига олган зоопланктон инвентаризацион рўйхати тузилди, чуқурлиги турли ва минерализацияси хар хил бўлган кўлларда минерализация даражасини ортиши натижасида содир бўлган зоопланктон микдор кўрсаткичларининг динамикаси ва турларнинг мавсумий ва кўп йиллик сукцессияси аниқланди. Зоопланктон жамоасининг таркибий характеристиклари: биологик хилма-хиллик ва зичлик индекси ўрганилди.

Амалий ахамияти: зоопланктон бўйича фаунистик ва биоценологии аспектларда кўриб чикилган материаллардан зоопланктон микдори ва таркибини башоратлаш мақсадида хамда балиқчиликда фойдаланиладиган сув хавзаларида зоопланктон тур таркибини йўналтирилган холда ўзгартиришда фойдаланиш мумкин бўлади, ва шу тариқа озука базаси ривожланишига сезиларли таъсир кўрсатиш мумкин.

Татбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: олинган натижалар Ўзбекистон табиий сув хавзаларини потенциал биологик махсулдорлигини ўрганиш ва ошириш максадида ишлаб чиқилаётган лойихаларни илмий асослашда ва тадбик қилишда фойдаланилган.

Қўлланиш (фойдаланиш) сохаси: амалий гидробиология, санитар гидробиология, экологик мониторинг -

Тадқиқот обеъктлари: Қора-ола зотли турли исроил голштин генотипли сигирлар, лактация фазалари бўйича сут стиштириш технологияси.

Ишнинг мақсади: Қора-ола зотли турли исроил голштин генотипли сигирлар сут маҳсулдорлик генетик потснциалини намоён этишда лактация фазалари бўйича ссрсут қилиш технологиясини ишлаб чиқиш ва уларнинг ташқи муҳит шароитига мослашиш биологик хусусиятларини аниқлаш.

Тадқиқот методлари: Зоотсхникавий, технологик ва биологик.

Олинган натижалар ва уларнинг янгилиги: Қора-ола зотли турли исроил голштин генотипли сигирларни маҳсулдорлик генетик потснциали намоён этилди. Махсус технологик шароитларда сигирларнинг сут согими 43-66 фоизга оширилди. Уларнинг экстсрср хусусиятлари, сутдорлик типи лактация фазалари бўйича ссрсут килиш технологиялари, ташқи муҳит шароитига мослашиш қобилиятлари, уларни маҳсулдорлик билан ўзаро богланувчанлик коррслияцияси биринчи бор ўрганилди.

Амалий ахамияти: Қора-ола зотли молларни исроил голштин зоти билан чатиштириш, турли генотипли моллар олиш ва уларни оптимал сақлаш ва озиқлантириш шароитларида парваришлаш, маҳсулдорлик генетик потенциалини намоён этиш. Ташки мухит шароитига мослашган, иссиқка чидамли ва ссрмаҳсул подаларни шакллантириш ва сут маҳсулдорлигини 3900-4600 килограммга етказиш.

Татбиқ этиш даражаси ва иқтисодий самарадорлиги: Тадкикот натижалари Тошкснт вилояти Қибрай тумани “Солих”, “Азизжон” ва “Мурод” фермер хўжаликлари қорамолчилик подаларида жорий килинди. Олинган натижаларга кўра, ҳар бир сигир ҳисобига олинган фойда 345,6-572,9 минг сўмга тўғри келиб, рентабеллик даражаси 36,4-41,1 фоизни ташки л қилди.

Қўлланиш сохаси: Тошкснт шахри атрофидаги сут ишлаб чикаришга ихтисослашган чорвачилик фермер хўжаликларида. -

Kaliforniya va mahalliy zotli quyonlarni chatishtirishdan olingan duragay quyonlarning o‘sish va rivojlanishiMaqolada tajribadagi Kaliforniya va mahalliy zotlarni chatishtirishdan olingan duragay quyonlarning o'sish dinamikasi aks etgan bo'lib 44 bosh urg'ochi quyonlarning o'rtacha yoshi 210 kunlikyoshiga kelib tajribadagi quyonlarning o'rtacha vazni 4173,3±17,1 g-ni tashkil qilib 180 kunlik yoshiga nisbatan 239,7g-ga ortiqcha bo'ldi (R>0,99).

Перспективы кролиководства: проблемы и решения -

Climacoptera Botsch. (Chenopodiaceae) туркум турлари вегетатив органларининг шўрланишга мослашиш хусусиятлари

Avtoreferat katalogiДиссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Бугунги кунда тупрок шўрланиши дунё миқёсида иқтисодиёт тармоқларига катта зарар кўрсатаётган глобал муаммолардан биридир. «Ҳозирда дунё қуруқлик қисмининг деярли 10% шўрланган тупроклардан иборат, арид худудларда жойлашган 75 мамлакатга шўрланиш салбий таъсир кўрсатмокда»1.

Мустақиллик йилларида мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида кенг кўламли ислоҳотлар олиб борилиб, бу борада, айниқса ерларнинг мелиоратив холатини тубдан яхшилаш ва унумдорлигини оширишга алоҳида эътибор қаратилди. Мазкур йўналишда амалга оширилган дастурий чора-тадбирлар асосида муайян натижаларга, жумладан, тупрок шўрланишга қарши курашишда самарали усуллардан фойдаланиш, сув тежамкор технологияларни жорий этиш, шўрланган тупроқларга чидамли ўсимлик турларини аниқлаш ва навларини яратиш, уларни фитомелиоратив тадбирлардаги самарадорлигини ошириш борасида натижаларга эришилди.

Жаҳонда шўрланган майдонларда галофит ўсимликларнинг шўрланишга чидамлилигини аниқлаш ва улардан шўр ерларни ўзлаштиришда фойдаланиш муҳим аҳамият касб этади, айникса, галофит ўсимликларда устунлик қилувчи Chenopodiaceae Vent, оиласи Climacoptera Botsch. туркуми вакилларининг галоморф ва ксероморф белгиларни аниклаш галофитлар орасида ўсимликларнинг шўрга чидамлилик ва мослашиш хусусиятларни тушунишга имкон яратади. Бунда Climacoptera туркуми турларининг шўрланишга мослашиш хусусиятларини вегетатив органлари морфо-анатомик белгилари асосида аниклаш ва уларни амалиётга жорий этиш долзарб муаммолардан биридир. Climacoptera туркуми турлари вегетатив органларининг шўрга мослашиш хусусиятларини морфологик ва анатомик жиҳатдан аниклаш ва улардан амалиётда фойдаланиш бўйича тадқиқотларни амалга ошириш қуйидагича изохданади: Climacoptera туркуми турларининг келиб чиқиши, систематикаси ва экологиясини аниклаш, морфо-анатомик услублар ёрдамида қурғоқчилик ва шўрланиш таъсирида вегетатив органларининг тузилиши ва ривожланиш хусусиятларини ўрганиш, улардаги ўзига хос анатомик мослашувчанлик белгиларини функционал жиҳатдан баҳолаш, генотипик ва фенотипик белгилар асосида турлар чидамлилиги кўрсаткичларини аниқлаш, галотолерантлиги ва галорезистентлигини асослаш, ўсимликларнинг хўжалик белгиларини аниқлаш, шўрланган ва маргинал ерлар реабилитациясида фойдаланиш имкониятларини исботлаш.

Узбекистан Республикаси Президентининг 2007 йил 29 октябрдаги ПФ-3932-сон “Ерларнинг мелиоратив ҳолатини яхшилаш тизимини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2013 йил 19 апрелдаги ПҚ-1958-сон “2013-2017 йиллар даврида суғориладиган ерларнинг мелиоратив ҳолатини янада яхшилаш ва сув ресурсларидан оқилона фойдаланиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарори ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга ушбу диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилади.

Тадқиқотнинг мақсади Climacoptera Botsch. (Chenopodiaceae) туркуми турларини шўрланишга боғлиқ ҳолда морфогенези, онтогенези ва вегетатив органлари анатомик тузилишининг мослашиш хусусиятларини аниқлашдан иборат.

Тадқиқотнинг илмий янгилиги куйидагилардан иборат:

илк бор турли шароитларга боғлиқ ҳолда Climacoptera туркуми турларининг онтогенези ва морфогенезидаги турларга хос мосланиш белгилари аниқланган;

ассимиляцияловчи органлардаги мсзофиллнинг турли типлари, яшаш муҳитига боғлиқ ҳолдаги ксеро- ва галоморф белгиларнинг мутаносиблиги, шунингдек ўзгарган яшаш шароитидаги баргнинг реакцияси аниқланган;

Climacoptera туркуми турлари ўқ органлари структураларининг шаклланиши тавсифланган ва структуралар тараққиётининг йўналиши пояда бирламчи боғламдан аномал поликамбиалликка, илдизда диархдан иккиламчи йўғонлашишга ўтиши аникланган;

турли хил экологик шароитларда марказий цилиндрни химоялашда бирламчи ва иккиламчи пўстлокнинг структуравий аҳамияти исботланган;

Climacoptera туркуми турлари ер устки қисмида алкалоидлар микдори ва озуқавий киймати аникланган;

Climacoptera туркуми турлари адаптациогенези умумий йўналиши: ўсишнинг тупбарглиги, мезобазитон ва базитон шохланганлиги, кранц-тузилмали баргнинг суккулентлиги, поя ва илдизнинг поликамбиаллиги аникланган;

Мирзачўлда тарқалган турларда тупроқ шўрланишининг сульфат-хлоридли типига оид галоморф белгилар, Устюртда таркалган турларда эса тупрок шўрланишининг хлорид-сульфатли типига оид ксероморф белгилар устунлик килиши аникланган;

Climacoptera туркум турларининг галоморф ва ксероморф белгилари хамда уларни ем-хашаклик сифатлари асосида инқирозга учраган яйловлар фитомелиорациясида фойдаланишга тавсия қилинган.

ХУЛОСАЛАР

«Climacoptera Botsch. (Chenopodiaceae') туркум турлари вегетатив органларининг шўрланиш таъсирига мослашиш хусусиятлари» мавзусидаги докторлик диссертацияси бўйича олиб борилган тадқиқотлар натижасида куйидаги хулосалар такдим этилди:

1. Climacoptera турларининг мевалари онтогенезнинг латент даврида турли даражада склерификациялашган гулқўрғон билан ҳимояланганлиги, перикарпий ва спермодермаси редукцияга учраганлиги, муртагини спиралсимонлиги яшил уруғпаллабарг хамда куртаги кўп аъзолилиги аниқланди. Ниҳолнинг тупбарглилиги, ташқи кўринишининг ихчамлиги ва онтогенезнинг хамма боскичларини давомийлиги хозирги арид шароитга турларнинг мослашганлигини акс эттиради.

2. Climacoptera турларининг ассимиляцияловчи органларида мезофиллнинг турли типлари - уругпаллабарглар дорсивентрал, барглар эса Climacoptera-тип ва кранц-вентро-дорсал типлилиги аниқланди. Баргларни арид шароитга мослашиши уларнинг юкори даражадаги суккулентлилиги хамда фотосинтезнинг С4-типли кранц-хужайраси хисобига таъминланади.

3. Баргининг структуравий белгилари хисобига хлоренхима каватининг узлуксизлиги, марказий кисмидаги 3 та ўтказувчи богламининг мавжудлиги, периферик боғламларнинг кранц-ўрамдан алоҳидалигига кўра Climacoptera турларини Salsola туркуми турларидан фарклари тасдиқланади.

4. Поянинг бирламчи пўстлоғида турли хажмдаги паренхима ва

колленхиманинг уйғунлашганлиги уларнинг яшаш шароити билан боғлиқлиги: Устюртда ўсадиган турларда пўстлокни

склерификациялашганлиги, Мирзачўлда ва Қизилқумда ўсадиган турларда паренхимитизациялашганлигини устунлик килиши аниқланди.

5. Climacoptera турлари поясининг анатомии тузилишини арид иқлимда намликни саклашдаги ахамияти билан боғликлиги - поя бирламчи тузилишининг боғламли, иккиламчиси тузилишининг аномал поликамбиал йўғонлашган склеренхим-боғлам типлилиги билан изохданади.

6. Climacoptera турлари илдиз тизимининг ўқсимон, гоморизлиги, бирламчи ксилеманинг диархлиги, иккиламчи йўғонлашишининг поликамбиаллиги, феллогенининг эрта шаклланиши, спирал-боғламли йўғонлашиш типи, кучли паренхиматизациялашганлиги ва кучсиз склерификациялашганлиги (С ferganica, С. affinis) арид шароитда илдизнинг ўтказувчанлик қобилиятини ошириши ва куриб колишини олдини олишдаги ахамияти билан изоҳланади.

7. Climacoptera турлари ер устки кисмининг таркибида турли алкалоидлар микдорини камлиги изоҳланди ва озукавий қиймати аникланди.

8. Climacoptera турларида ўсишнинг тупбаргли шакли, мезобазитон ва базитон шохланиши, кранц-тузилмали баргнинг суккулентлилиги, поя ва илдизнинг поликамбиаллиги, гулкўрғоннинг склерификациялашганлиги ва паренхимлашганлиги мослашиш жараёнининг асосий йўналишлари ҳисобланади.

9. Вегетатив органларнинг галоморф ва ксероморф белгиларини нисбатига асосланиб, турларнинг галоморф, ксероморф ва гало-ксероморф структуравий-мослашган гуруҳларини яшаш муҳити ва турли ареал типларига тегишлилигини акс эттириши аниқланди.

10. Climacoptera истиқболли турларининг галоморф ва ксероморф белгилари асосида ер устки қисми массаси таркибининг биокимёвий озуқавий кўрсаткичларини инобатга олган ҳолда инқирозга учраган яйловлар фитомелиорациясида фойдаланиш учун тавсия этилади. -

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛАМатематик моделлар узоқ вақтлардан бери механика, физика ва астрономияда жуда муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Ҳозирги даврда эса табиатшуносликда ҳам математик усулларнинг роли ортиб бормоқда. Улар ҳозир биологияда ҳам, кимёда ҳам кенг қўлланилади. Ушбу мақолада улардан баъзилари келтирилади

Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования -

ANALYSIS OF THE ASSORTMENT OF BIOLOGICALLY ACTIVE ADDITIVES REGISTERED IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTANBiologically active additives - the same as natural or the same as natural, will be intended for consumption or inclusion in the composition at the same time as biological food.

Yevrosiyo ilmiy tadqiqotlar jurnali