V Международный конгресс стоматологов

810

между окклюзией, шеей, дыханием и проблемами общего здоровья. У детей с

зубочелюстными аномалиями обструктивная патология носа и глотки

отмечается в три раза больше, чем у детей с нормальным прикусом.

Целью

нашего исследования явилось изучение гигиенического состояния

полости рта у детей с риномаксиллярным симптомокомплексом .

Материал и методы

. Для изучения мы наблюдали 36 больных в возрасте

6-15 лет получивших стоматологическое амбулаторное лечение в поликлинике

учебного центра Ташкентский педиатрический медицинский институт.

У всех больных собраны анамнестические данные. При расспросе

родителей детей и подростков всех больных, было установлено, что 6 (16,7%)

больных в детском возрасте перенесли рахит, 7 (19,7%) детей имели ротовое

дыхание, а у 13 (36,1%) имелись факторы ранней потери временных и

постоянных зубов, вследствие кариеса и его осложнений и у 10 (27,8%)

больных имелись и те и другие факторы.

Гигиеническое состояние определяли по методике ВОЗ (Грин-Вермильон,

1964).

Хорошее гигиеническое состояние полости рта считали при значении ГИ

от 0-1,0 балла, 1,0-2,0 – удовлетворительное, и 2,0-3,0 балла –

неудовлетворительное.

Результаты и их обсуждение.

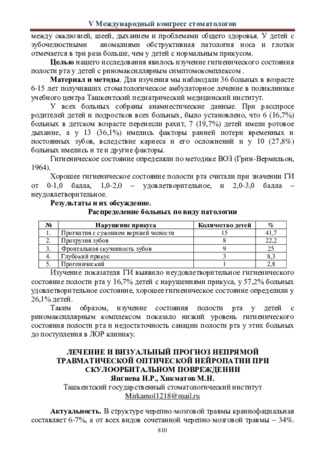

Распределение больных по виду патологии

№

Нарушение прикуса

Количество детей

%

1.

Прогнатия с сужением верхней челюсти

15

41,7

2.

Протрузия зубов

8

22,2

3.

Фронтальная скученность зубов

9

25

4.

Глубокий прикус

3

8,3

5.

Прогенический

1

2,8

Изучение показателя ГИ выявило неудовлетворительное гигиенического

состояние полости рта у 16,7% детей с нарушениями прикуса, у 57,2% больных

удовлетворительное состояние, хорошее гигиеническое состояние определили у

26,1% детей.

Таким образом, изучение состояния полости рта у детей с

риномаксиллярным комплексом показало низкий уровень гигиенического

состояния полости рта и недостаточность санации полости рта у этих больных

до поступления в ЛОР клинику.

ЛЕЧЕНИЕ И ВИЗУАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ НЕПРЯМОЙ

ТРАВМАТИЧЕСКОЙ ОПТИЧЕСКОЙ НЕЙРОПАТИИ ПРИ

СКУЛООРБИТАЛЬНОМ ПОВРЕЖДЕНИИ

Янгиева Н.Р., Хикматов М.Н.

Ташкентский государственный стоматологический институт

Актуальность.

В структуре черепно-мозговой травмы краниофациальная

составляет 6-7%, а от всех видов сочетанной черепно-мозговой травмы – 34%.

V Международный конгресс стоматологов

811

Частота переломов орбиты при КФТ чрезвычайно высока – до 98%, что связано

с особенностью строения глазницы. В 66% повреждения глазницы

сопровождаются повреждениями глазного яблока и его вспомогательных

органов. Повреждения зрительного нерва при черепно-мозговой травме

встречаются в 0,5-5% наблюдений, при краниоорбитальных повреждениях – в

11,2%. Травматическая оптическая нейропатия, тяжелые травмы глаза в 50%

случаев могут явиться причиной возникновения стойкой утраты зрения.

Последствия травм органа зрения, наличие выраженных косметических

дефектов, а также функциональных расстройств нарушают качество жизни

больного и влекут за собой стойкую утрату трудоспособности.

Краниоорбитальные повреждения в 16-30% остаются не диагностированными

даже после проведения компьютерной томографии пациентам с тяжелой

черепно-мозговой травмы. В настоящее время остается открытым вопрос о

раннем выявлении офтальмологической симптоматики краниофациальных

повреждений в остром периоде черепно-мозговой травмы. Несвоевременное и

неправильное их устранение может приводить к нарушениям функций органа

зрения, тяжелым косметическим дефектам и гнойно-септическим осложнениям.

Цель –

исследовать факторы, влияющие на зрительный прогноз после

непрямой травматической нейропатии зрительного нерва, и оценить влияние

медикаментозной терапии (преимущественно стероидами) и комбинированной

терапии (декомпрессия зрительного нерва и медикаменты) на исход этой

травмы.

Методы.

В этом исследовании ретроспективно проанализировано 186

глаз. Многочисленные факторы, влияющие на визуальный прогноз, и сравнение

результатов этих двух различных видов терапии были проанализированы

статистически.

Полученные результаты.

Из 186 глаз острота зрения улучшилась в 67

глазах (36,02%), а в 51 глазе восстановилось центральное зрение. Коэффициент

улучшения остроты зрения составил 25,74% на 136 ОС (отсутствие

светоощущения) глаз после травмы, что на 42,26% ниже, чем у глаз с

остаточным зрением после травмы (P<0,01). Наблюдалась значительная

статистическая разница в результатах между комбинированной терапией и

медикаментозной терапией. Логистический анализ подтвердил, что визуальный

прогноз операции был лучше в глазах с остаточным зрением, чем в глазах с ОС

(P<0,01). Для глаз с остаточным зрением факторами риска неблагоприятного

прогноза были, перелом канала зрительного нерва, черепно-мозговая травма,

пожилой возраст и задержка первых признаков улучшения остроты зрения.

Раннее хирургическое лечение после травмы может защитить зрение при

непрямой травматической нейропатии зрительного нерва.

Выводы.

Отсутствие светоощущения, перелом канала зрительного нерва,

черепно-мозговая травма, пожилой возраст и задержка восстановления зрения

являются факторами риска после непрямой травматической нейропатии

зрительного нерва. Терапевтический эффект декомпрессии зрительного нерва в

сочетании с медикаментозной терапией на остроту зрения лучше, чем эффект