Все статьи - Водные ресурсы

-

Географический детерминизм и влияние водных ресурсов на модель развития Центрально-Азиатской территории

Актуальные проблемы обучения социально-гуманитарных наук в медицинском образованииВ данной статье автор акцентирует внимание на таком важном вопросе, как плодородие земли и его влияние на социальную реальность. Рассмотрены вопросы деградации земель в Центральной Азии

-

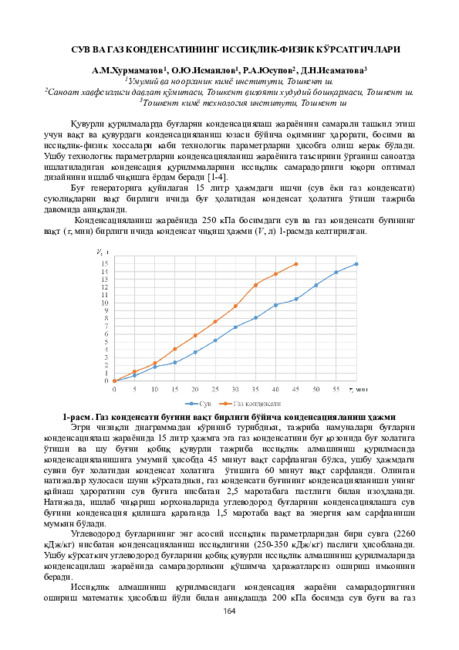

Қувурли қурилмаларда буғларни конденсациялаш жараёнини самарали ташкил этиш учун вақт ва қувурдаги конденсацияланиш юзаси бўйича оқимнинг ҳарорати, босими ва иссиқлик-физик хоссалари каби технологик параметрларни ҳисобга олиш керак бўлади. Ушбу технологик параметрларни конденсацияланиш жараёнига таъсирини ўрганиш саноатда ишлатиладиган конденсация қурилммаларини иссиқлик самарадорлиги юқори оптимал дизайнини ишлаб чиқишга ёрдам беради [1-4]

-

Inson o'zining butun mavjudligi davomida dunyo haqida to'liq tasavvurga ega bo'lmasdan va faqat bir lahzalik vazifalarni yaratishga intilgan , xoh u oziq-ovqat ishlab chiqarish, xoh atom elektr stantsiyasini qurish bo'lsin. Har safar yaratilish va rivojlanish vektori inson o'z ehtiyojlariga muvofiq foydalanadigan atrof-muhitga qaratilgan. Hozirgi vaqtda insoniyatning muammolari, resurslarning ortib borayotgan qismini ishlab chiqarishni rivojlantirishga emas, balki atrof-muhitni saqlashga sarflash kerakligi bilan keskinlashmoqda. Aks holda, uning ifloslanishi yalpi milliy mahsulotning o'sishini sekinlashtira boshlaydi va uni oshirishga investitsiyalar samaradorligi pasayadi. Biroq, hozirgacha faqat dunyodagi eng boy davlatlar atrof-muhitni saqlash bo'yicha keng ko'lamli dasturlarni amalga oshirishga qodir. Eng kambag'al davlatlar bunga qurbi yetmaydi.

-

В статье рассмотрено влияние экологической ситуации в регионе Арала на здоровье населения. Приводятся данные анализа экологических факторов

-

Ещё в начале 70-х годах, учась в средней школе, на уроках географии мы, затаив дыхание, с восхищением слушали учительницу, которая рассказывала об Аральском море, которое славилось богатейшими природными запасами. Ни с чем не сравнимая замкнутость и разнообразие Арала не оставляли никого равнодушным.

Вступив в XXI век Республика Узбекистан, как и другие государства, столкнулась с серьезнейшими проблемами в области окружающей среды. Среди них одной из самых глобальных является экологическая проблема. Жизнь в химическом мире для человека стала более комфортной, но одновременно приобрела дополнительные элементы риска его жизни и здоровья. Давно беспокоит уже всю планету проблема Аральского моря, на восстановление жизненно необходимого водного ресурса которого направлены умы ученых и практиков всего мира. Аральское море было четвертым по величине озером в мире, а зона Приаралья считалась процветающей и биологически богатой природной средой.